Para los lectores de la llamada narrativa sudamericana de Planeta, su título de cuentos Nadar de noche (1991), puede resultar familiar para la cultura, observada, seguida o encarnada de los adultos jóvenes de los 90’s. Acaso en lo que une a cierto corte generacional que coincide con el despegue-carrete de la postdictadura en ambos lados de la cordillera, más la consabida transición que mantendría viva la pregunta del protagonista de su cuento, “El borde peligroso de las cosas”: “¿Por qué, por qué nos tuvo que tocar a nosotros este lugar y esta época de mierda para ser jóvenes?”.

por Roberto Contreras

Imagen / Juan Forn, Alejandra López en Página/12.

El domingo 20 de junio murió el argentino Juan Forn (Buenos Aires, 1959 – Mar de las Pampas, 2021), a contar de entonces se desplegaron cientos de páginas para rendirle homenaje. No es azaroso, porque era un escritor bastante completo –narrador, editor, traductor, columnista– y muy fundamental en la escena trasandina de las últimas décadas. Pero nada de eso tendría sentido, si su quehacer literario no hubiera concitado el interés que alcanzó al traspasar no solo las fronteras, sino que encarnando el sentido de todo gran escritor: ser capaz de formar lectores. Se ha referido sobre sus labores de editor en Emecé, la dirección en Planeta o que formara en el diario Página/12 el suplemento cultural Radar. Para los lectores de la llamada narrativa sudamericana de Planeta, su título de cuentos Nadar de noche (1991), puede resultar familiar para la cultura, observada, seguida o encarnada de los adultos jóvenes de los 90’s. Acaso en lo que une a cierto corte generacional que coincide con el despegue-carrete de la postdictadura en ambos lados de la cordillera, más la consabida transición que mantendría viva la pregunta del protagonista de su cuento, “El borde peligroso de las cosas”: “¿Por qué, por qué nos tuvo que tocar a nosotros este lugar y esta época de mierda para ser jóvenes?”.

¿Cuál es el valor de referir a Juan Forn en estas páginas?

Una razón muy simple, porque el oficio de la escritura debe ir aparejado con lo que sentencioso Roberto Bolaño, otro contemporáneo suyo, advirtiera: “Escribir no es normal. Lo normal es leer y lo placentero es leer; incluso lo elegante es leer. Escribir es un ejercicio de masoquismo; leer a veces puede ser un ejercicio de sadismo, pero generalmente es una ocupación interesantísima.” Y de esa ocupación hizo gala Forn, pues sostuvo, desde 2008 una columna semanal en Página/12, con los más misceláneos temas, que en principio buscaba referir a una extensión de sus lecturas, pero a poco andar se convirtieron en bitácoras, mapas mentales y físicos, para entrar y salir de los autores, obras y culturas que iba vaciando en un depositario de citas, nombres, países y anécdotas de un puñado de artistas, locos y criminales, que plagaron las contraportadas cada viernes.

Las máscaras antigases

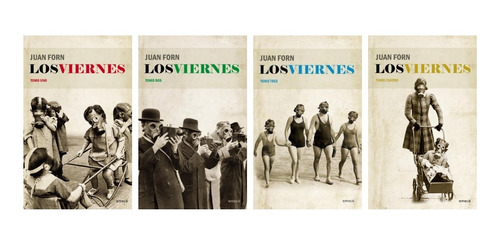

No sé si pueda tener algo de importancia, pero la compilación de los cuatro tomos de sus libros llamados “Los viernes” tienen en sus portadas personas llevando máscaras antigases, de esas características de la Primera Guerra Mundial. El mundo que deja Forn –no hay jugada inocente en su partida desde un imaginario editorial– también lo despide llevando barbijos, diría él. Un mundo agónico que bajo las coordenadas de la respiración artificial ofrece seguir viéndolo en su refugio de salud, donde permanecía desde el año 2002, la costa de Villa Gesell. El lugar desde donde comenzara con sus columnas: “Cada contratapa que hice estos siete años la entendí caminando por la playa, o sentado en el médano mirando el mar. Por dónde empezar, adónde llegar, cuál es la verdadera historia que estoy contando, de qué habla en el fondo, qué tengo yo, y ustedes, que ver con ella, qué dice de nosotros”, así busca explicar en el primer tomo el método de sus entregas.

Otro gran oficio ese el del componedor de una selecta literatura de ideas, que, al modo de una adicción, supo captar lectores de todas partes del mundo con la irrupción del mundo digital.

Un punto en un círculo

Ya el último tiempo aparecían quincenalmente.

La última contratapa de Forn se publicó el 18 de junio, dos días antes de su muerte, lleva por título: “Homero en los Balcanes”. Pueden revisarla ahora mismo como un homenaje póstumo.

Pero en lo personal, enterado de la noticia, recordé la que dedicara al griego Konstantinos Kavafis. Una columna que no se vicia ni contamina de los lugares comunes de Ítaca y el helenismo, más sondea algo que, en digresiones siempre sus textos ofrecían: la deriva, los mapeos, las resonancias, ciertos vistazos y aromas donde permanecer o terminar perdiéndonos. Sus crónicas sabían llevar eso, la luminosidad precisa, para filtrarse cual rendija en la opacidad del tráfago cotidiano, al modo de un mensaje secreto para el presente, que pudiera decirnos qué leer luego de haberlo leído:

“El piso de la calle Lepsius se convirtió pronto en lugar de peregrinación para jóvenes poetas griegos, judíos, turcos y europeos, que aparecían en silencio con la caída de la noche. Escritores como Penélope Delta, Nikos Kazantzakis, Giusseppe Ungaretti y Giorgos Seferis iban a rendir sus respetos. En 1916, E. M. Forster dijo: Vale la pena el viaje a Alejandría sólo para conocerlo. Su voz viene de lejos, es el gran poeta del Mediterraneo.

Con los admiradores llegaron también los envidiosos, que acusaban a Kavafis de historiador de pacotilla, de plagiador y remendón de textos antiguos, de carecer de todo lirismo y vuelo, a la vez que lo demonizaban por libertino y por pretender crear un mito de sí mismo (Estuve en el piso de Kavafis y fue como entrar a una tienda de muebles usados. Ignoro si las piezas eran elegidas o heredadas, pero doy fe que representaban fielmente la naturaleza de segunda mano de su dueño). Él, por su parte, se limitaba a decir, con la misma maravillosa voz con que hablaba en sus poemas: ¿Dónde estaría mejor? A tres cuadras tengo la oficina, donde me gano el pan. En el piso de abajo está el burdel, para las necesidades de la carne. En la esquina, la iglesia, donde perdonan los pecados. Y en la otra esquina el hospital, donde vamos a morir.

Ezra Pound sostenía que Kavafis era en realidad un poeta del futuro. Auden dijo que, de no haber leído a Kavafis, hubiera escrito peor mucho de sus poemas o no los habría escrito en absoluto. Milosz, Montale, Cernuda y Brodsky lo admiraban”.

La columna se llama “Anochece en Alejandría”, termina con la imagen que se apaga literalmente de Kavafis, al perder la voz afectado de un cáncer de laringe que le obligó a comunicarse por medio de una libreta: “Según contó Giorgos Seferis años después, la última anotación que hizo el Viejo Poeta antes de morir fue un círculo con un punto en su centro, un signo que en la tradición de los correctores de imprenta significa fin de página, punto final.” Luego de ese punto me imagino un anochecer en la costa de Villa Gesell, con el viento atlántico pegando en la cara, ante el mar que tantas veces le dictó la frase de partida o el remate de sus contraportadas, y pienso en ese gesto epigonal de Ricardo Pligia cuando fabulaba que sacaban desde una pensión el cuerpo en un ataúd de Roberto Arlt, suspendido sobre el cielo de Buenos Aires, desde donde no se le podía quitar. Del mismo modo ahora fantaseo con esa impronta, la de ver a Juan Forn suspendido por la sudestada, planeando sobre la línea de espuma en la rompiente, sin saber si salir o entrar al mar de noche a nadar, porque no hay océano más grande que la memoria del presente.

Roberto Contreras

Profesor, escritor y editor.