Vivimos en una sociedad cada vez más afín con la psicología de Ahab, el capitán del Pequod, barco ballenero que simboliza la desesperación de una fábrica social basada en la división de clases, en la medida en que a la obsesión con el apocalipsis y el fin del mundo le es consustancial una indiferencia hedonista respecto de la destrucción real del planeta.

por Claudio Aguayo-Bórquez

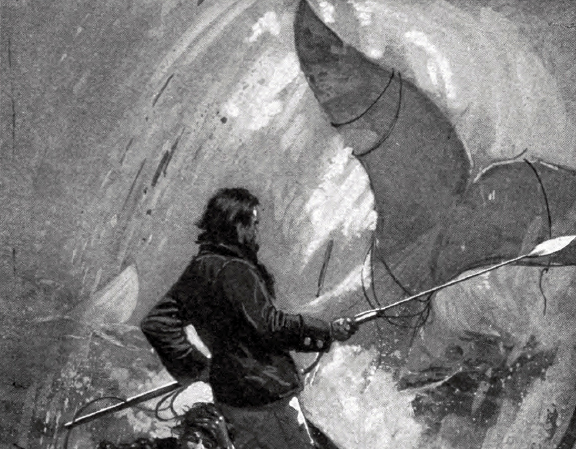

Imagen / Persecución final de Moby Dick. Ilustración de I. W. Taber.

La novela de Herman Melville, Moby-Dick, es el equivalente literario de El Capital de Marx. Publicada en 1851, más o menos en la misma fecha en que los estudios de economía política de Marx comenzaban a tomar la forma de un texto total, de una verdadera novela sobre una potencia abstracta que convierte la totalidad en valor de cambio y plusvalor, Moby-Dick es la historia de un adentramiento singular en la apertura del océano en la que, paradójicamente, la racionalidad del valor de cambio engendra un irracionalismo imperturbable en la cabeza de uno de sus protagonistas, el capitán Ahab, obsesionado con la ballena blanca que, en un viaje previo, le había quitado una de sus piernas. La captura de Moby Dick, para Ahab, representa todo lo que éste puede pensar porque aloja en su existencia el núcleo de su neurosis.

La pierna de Ahab, ejemplo de la castración simbólica a la que somete a los sujetos el capitalismo, representa magistralmente esa concentración de nada que corroe las relaciones humanas en la sociedad capitalista, sometiéndolas al imperio del valor de cambio. Fetichizada, esta pierna castrada viene a representar, igualmente, la necesidad de explicarse una sociedad cuya irracionalidad ha trastornado el mundo para siempre con su pudiente anarquía, devaluando y degradando simultáneamente, como dice Marx, las dos fuentes de toda riqueza: la naturaleza y la humanidad, el suelo y las personas, la biósfera y el proletariado.

Vivimos en una sociedad cada vez más afín con la psicología de Ahab, el capitán del Pequod, barco ballenero que simboliza la desesperación de una fábrica social basada en la división de clases, en la medida en que a la obsesión con el apocalipsis y el fin del mundo le es consustancial una indiferencia hedonista respecto de la destrucción real del planeta. Nuestras ballenas blancas, en todo caso, nos han acompañado durante toda la historia del capitalismo: ¿no fueron los judíos un auténtico punto de anclaje (point de capiton) de la miseria alemana, del enfurecimiento germánico con un orden social que parecía corroer todos los vínculos y fantasías feudales de un país asincrónico?

Es la paradoja de un mundo que se rehúsa terminantemente a reconocer que la fuente de su propia destructividad y suicidio ecológico es el caótico impulso por acumular y aumentar la tasa de ganancia, y de paso busca remedios que, en su ineficaz ideología de la eficiencia, terminan por empeorar las cosas. John Bellamy Foster recuerda, al respecto, que la historización de la eficiencia capitalista es una historia de la destrucción del metabolismo entre hombre y naturaleza: la eficiencia en el uso del carbón en el siglo XIX trajo consigo una mayor explotación del suelo, e incrementó la producción global de locomotoras; la eficiencia del uso de combustibles en el siglo XX produjo nuevas formas de consumir ese surplus de gasolina no utilizada en automóviles cada vez más innecesariamente grandes; la eficiencia del almacenamiento electrónico de documentos terminó por elevar drásticamente el consumo del papel, etc. “Lo saben, pero lo hacen”, como formuló alguna vez Slavoj Zizek. Un segmento importante de la sociedad sabe que el capitalismo es la condición originaria de nuestra propia autodestrucción universal—pero necesita parchar rápidamente su herida. Necesita, en otros términos, de esa pasión que Freud llamaba fijación, la ubicación de un objeto que, en términos de Melville, llamaríamos monomaniaco.

La novela de Melville se estructura en torno a una variedad de temas que, por su pluralidad, parecen sugerir un reino de certezas sensibles, mundos disímiles, singularidades nómadas y erupciones de diversidad material. Pero esa proliferación parece indicar intensivamente, a lo largo de Moby-Dick, la irresistibilidad irracionalista del valor de cambio: Nantucket, la tripulación, el corte y uso de las diversas partes de las ballenas, la inteligencia, y finalmente la muerte, todo resulta intercambiable por ese símbolo prolífico del valor de cambio que es el doblón de oro ecuatoriano con el que Ahab intenta precipitar a sus empleados a la muerte y la nada.

La racionalidad con la que Ishmael parece aproximarse a las ballenas, en largas páginas de información cetológica y científica, su desafiante actitud frente a la veneración religiosa de los cetáceos, que necesita ser contrastada con una ingente necesidad de medición y conocimiento, es a todas luces confrontada, al interior del Pequod, por la obsesión monomaniaca de Ahab y su régimen de explotación autoritario. Máquina impersonal de la explotación capitalista en el mar, el régimen-fábrica del Pequod queda asociado con la metempsicosis, la transmigración de las almas o, si se quiere, el círculo o molino infinito de la producción capitalista; la “inspección monomaniaca de una moneda”, la representación magnética del valor de cambio en los bolsillos de Ahab, que refleja y subsume toda la corporeidad que Melville proyecta en su narrativa.

Por eso el final de Moby-Dick, narrativamente previsible para el lector atento, no termina de sorprendernos: “all varieties were welded into oneness, and were all directed to that fatal goal which Ahab their one lord and keel point to” (todas las variedades se fundían en una unidad, y se encaminaban hacia ese blanco fatal que Ahab, su único señor, su quilla, les presentaba, en la traducción de Enrique Pezzoni). Ahab, explica Melville, o Ishmael, “nunca piensa, sólo siente, siente, siente”. ¿Qué podría representar esta locura, sino la fascinación capitalista con un objeto que conduce hacia la nada, hacia la autodestrucción, en nombre de sentimientos irracionales, de sujetos que solo “sienten, sienten, sienten”? ¿Qué sería esta misteriosa andanada final de la psicología represiva y fascista de Ahab, sino su compromiso romántico con un ser interior, para que el origen racional de su irracionalismo permanezca misteriosamente inexplicado, encarnado en el objeto de su obsesión monomaniaca, la ballena blanca? Difícilmente podría haber una imagen más poderosa, en una época en la que conviven asincrónicamente los intentos por dotarnos de una inteligencia artificial, no-sensible, y el sentimentalismo irracional, libidinalmente sublimado como odio a los otros: a los inmigrantes, a los “zurdos” con los que sueña Milei, a los palestinos.

Nadie podría dejar de reconocer, como recuerda CLR James en su ensayo sobre Melville y el mundo en que vivimos, que “Ahab está en revuelta continua contra el mundo”, pero ha sido su vida como cazador y comerciante de ballenas la que lo ha conducido hasta ahí, ha sido su existencia como administrador y manager del Pequod la que lo ha empujado a la obsesión y venganza monomaniaca contra un animal. “Ahab era el hombre en que lo hemos visto convertirse. La pérdida de su pierna fue para él la prueba final de la absoluta irracionalidad (unreasonableness) del mundo (…) En Moby Dick, había decidido, estaba la solución a sus problemas”. El historiador y filósofo trinitense no podía evitar lo que un lector anticapitalista de Moby-Dick siente casi como un primer impulso literario, la asociación simbólica entre Ahab y la emergencia del fascismo.

Es el nacimiento dialéctico del asalto a la razón en las ruinas de la racionalidad capitalista lo que la novela de Melville invita a pensar de forma tan apoteósica. Ese irracionalismo socialmente aceptado y convertido en pasión de multitudes, como muestra Moby-Dick, no puede ser traducido en romanticismo revolucionario. No hay atajos, desde la mentalidad primariamente dominada por el resentimiento romántico contra la sociedad como tal, desde la revuelta fascistoide contra el mundo, hacia la conciencia de clase. La ruptura es total y esa conciencia, la “psicología de Ahab” no ofrece caminos directos para la política emancipatoria.

Como El Capital, Moby-Dick promueve esta suerte de dimensión trágica; evidencia como un axioma la ausencia de soluciones al callejón sin salida del capital (o del capitán) al interior de su irracionalismo. No hay capitalismo con rostro humano, acumulación sustentable, neoliberalismo ecológico, estado de bienestar en una época de desenfrenado enriquecimiento en la cúspide social de los súper-ricos. Cuando esas metamorfosis existen, lo hacen sólo temporalmente – como por otra parte muestra la corta historia del estado de compromiso y el fordismo – para contener o aplazar las crisis de acumulación y la lucha de clases, o recuperar un poder que los trabajadores habían arrebatado en una escansión histórica repleta de sangre y derrotas.

En este sentido, la consigna de Margaret Thatcher, no hay tal cosa como la sociedad, es poderosamente verdadera en el capitalismo tardío. La sociedad está en otro lugar, en esa fraternidad democrática que Melville retrató vívidamente en los try-works y los explotados del Pequod; náufragos, lanzadores, marineros renegados, destinados a repetir el ritual del régimen de trabajo indefinidamente. Como por otra parte la obra de Peter Linebaugh y Markus Rediker, The Many-Headed Hydra, muestra historiográficamente, el capitalismo oceánico tiende a reflejar esa tragedia oceánica escotomizada –la ceguera inconsciente– totalmente en Moby-Dick. En una época tecnológicamente tan diferenciada de la nuestra, el siglo XIX, y especialmente Melville, siguen ofreciéndonos las claves de un mundo cuyo estropicio irracionalista no terminamos de asumir y de entender.

Claudio Aguayo-Bórquez

Profesor y Magíster en Filosofía, Ph.D. en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Michigan. Profesor de la Universidad Estatal de Fort Hays en Kansas.

Qué buen análisis. Yo iba leyendo Moby Dick, hace unos diez años. Iba tan fascinado con lo que estaba leyendo, tan enamorado y sorprendido de que no me lo hayan recomendado antes, que lo regalé, contento y ebrio, en la 104 que me llevaba de vuelta a mi casa, a un obrero con el que me fui conversando todo el camino. No me arrepiento, tanto, pero aún no lo termino por lo mismo. Un saludo, Claudio, sigue escribiendo.