Armados del poder de toda la historia, los nuevos humanos comprendieron que el amor no tenía para qué limitarse a esos rincones. Como su imaginativo Asimov había retratado con belleza en El Hombre Bicentenario, la creación de la vida se les confesó como un hecho artificial y social, no en contradicción con, sino como densificación de su propio carácter biológico. Allí comprendieron la verdadera potencialidad de sus vidas: hacer realidad como institución general ese vínculo que es el amor. Y eso es lo que llevarían luego a las estrellas.

por Juan García

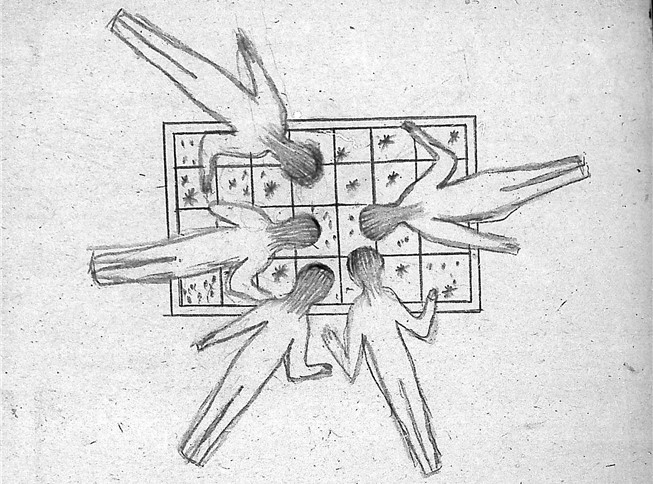

Imagen / Gente mirando las estrellas desde el espacio. Dibujo parte del trabajo “Album de Viajes Espaciales” (p. 22), 1933, Konstantin Tsiolkovsky. Fuente: Archivo Tsiolkovsky, Academia Rusa de las Ciencias.

Nota para el lector de Revista Rosa: estas letras fueron escritas en noviembre de 2019, en plena conmoción ante los hechos conocidos por todos. En la oportunidad salieron más del corazón que del cerebro, para aportar, con humildad, al vilipendiado y olvidado género literario de la filosofía de ciencia ficción. Porque sin imaginar, y sin futuro, no hay presente que tenga sentido.

¿Quién iba a pensar que esto ocurriría acá?

¿Quién iba a pensar que nacerían al final de este mundo, en las orillas de la cordillera que cerraba el continente sur occidental del tercer planeta?

Arqueólogos de los más variados rincones de la galaxia encontraron, en estos restos milenarios cubiertos de tierra y polvo, las raíces de su propia historia. El origen de los dioses de carne y hueso que hicieron de las estrellas su hogar.

¿Cómo estos humanos superaron la primitiva vida que les vio nacer?

Porque fueron mestizos de su historia, no tenían otro linaje que el de la humanidad completa. Incapaces de conocer a sus generaciones precedentes, y enfrentados a una vida global, fueron el resultado de una mezcla absoluta, de una especie de orgía de cuerpos indiferenciada, imposible siglos atrás por los precarios y escasos medios de transporte. La bandera nacional, por la que tantos murieron siglos antes, esa extensión un poco más ancha que el clan, ahora sería simplemente una marca del barrio, algo que contar en el cúmulo de vida global que les rodeaba y que habitaban. Un punto de origen, pero en ningún caso un límite ni menos una identidad. No necesitaron, entonces, discursos sobre la diversidad y el multiculturalismo para arreglárselas con sus distintas partes y orígenes, para volverse generales cobijando particularidades. Simplemente llevaban la universalidad en la sangre.

Desde sus más remotos antepasados, el único destino posible de estas gentes había sido el trabajo. La necesidad y no la libertad, como escribieron sus mismos filósofos: el simple imperativo de seguir respirando. La idea del ocio, y luego de la política, había estado monopolizada por estrechas castas, limitadas a la vida imaginaria de los dioses y terrenal de los ricos y los soberanos. Para las masas humanas, era un ideal inimaginable.

Durante centurias los pobres de toda época fueron movilizados por esas castas para pelear sus guerras intestinas, acicateados por promesas, sean francesas o soviéticas. El sueño no iba más allá de comer y abrigarse. Aunque hubo quienes quisieron construir el paraíso en la tierra, al final, para la mayoría el sueño era estar tranquilos. Respirar. Sentir menos dolor. Surgieron imperios de obreros, nacional-socialismos, y se glorificó esa vida “normal” y “de clase media” donde sus antepasados redujeron la felicidad a lo históricamente posible entonces: ser miserables la mayor parte del tiempo y ser ellos mismos en los rincones y las grietas de su tiempo de vida. Una vida de sometimiento con apenas instantes de libertad, usada para inyectarse el placer del consumo, o limitada al único espacio en que podían crear de verdad: la familia, la creación de la vida biológica.

Tenía que venir una nueva rebeldía, no contra la autoridad sino contra tales estrechas formas de sentir y vivir. Por primera vez, la idea de que la vida está para hacer lo que uno quiere y no sólo para respirar, se volvió un sentimiento universal entre los humanos. No era nuevo, pero fue en esos restos recién desenterrados en que tal utopía pudo verse bajo la gramática popular de la especie. Así ese sentimiento se hizo general, e inició una nueva etapa. El trabajo no dignifica, todo lo contrario, la dignidad se comprendió entonces más bien como el derrumbe del trabajo. Odiado y despreciado por la generación anterior, este sentimiento fue puesto como flojera de los “millenial”, como reticencia al trabajo, al sacrificio. Y sí, tenían razón los viejos humanos. Era una forma de rebeldía improcesable por esos mundos creados en torno al trabajo, que databan del origen mismo de la humanidad. Un instinto subversivo de escala civilizatoria, para el cual el sacrificio es algo tonto y la vida debe ser para lo que a uno le gusta. Amenazando las bases de toda sociedad anterior, este sentimiento fue tildado con todos los calificativos negativos que existían entonces. Desde la aparición de la idea de lo múltiple contra lo singular, que fue traducida como diabólica y temible, no había aparecido una amenaza tan grande.

Los arbustos de humanidad, los clanes y las naciones, chocarían con la tremenda socialización de la creación de la vida que entrañaban los nuevos humanos. Por primera vez apareció el bosque como la totalidad de los arbustos. No necesitaron disolver las naciones, ellas simplemente comenzaron a ser menos importantes. Las mujeres anunciarían, luego de un largo proceso de luchas y resistencias, que la creación de la vida no es por instinto ni por placer, ni está asociada a su ser femenino. Que la creación, así como el término de la vida, serían una decisión, no una imposición. Sólo entonces, asumiendo este hecho, pudieron volver a sus cuerpos y entenderlos no como cárcel, sino como potencia. Quizá el único paso similar haya sido la separación del sonido y la palabra, como cuestiones distintas, llevando luego al surgimiento tanto del lenguaje como de uno de los legados más bellos de esta especie a la galaxia: la música.

Sólo de tal libertad pudieron volver a sus cuerpos, y entenderlos como punto de inicio en lugar de límite. No deja tener un toque de ironía que tantos filósofos que hablaron de los cuerpos en la víspera de su nacimiento, esos que eran demasiado cobardes para ser políticos, pero demasiado ególatras para no serlo; tuvieran que guardar silencio y tragarse el dolor de entender que no era el cuerpo sobre la mente ni lo terrenal sobre lo divino y las abstracciones, sino todo lo contrario. Por supuesto, nunca entenderían, aferrados a la vida anterior en que el sentido de la existencia era la acumulación personal.

Cuando rompieron la cárcel de su cuerpo, todo el potencial intelectual, moral y material de la humanidad se hizo su cuerpo. Como esa obra fílmica de estos humanos, cuando Ripley derrota en la secuela al Alien, los humanos que nacían entonces sintieron que toda la historia, toda la fuerza y toda la materia era de ellos mismos, y se encaramaron a comandar su fabulosa nueva corporalidad. Sus frágiles cuerpos biológicos, allí donde toda esta filosofía barata se había agotado, no era más que el inicio de su potencial, no su final. Apropiados de toda esta enorme fuerza, las identidades y formas de vida previas cayeron como mitos caducos. La responsabilidad para con la vida se hizo entonces genérica de la especie, humana, y no asociada ni a la masculinidad ni a la feminidad. Así estallaron los hombres y las mujeres, y esa pequeña institución que los enlazaba en cuanto tales, la familia. Armados del poder de toda la historia, los nuevos humanos comprendieron que el amor no tenía para qué limitarse a esos rincones. Como su imaginativo Asimov había retratado con belleza en El Hombre Bicentenario, la creación de la vida se les confesó como un hecho artificial y social, no en contradicción con, sino como densificación de su propio carácter biológico. Allí comprendieron la verdadera potencialidad de sus vidas: hacer realidad como institución general ese vínculo que es el amor. Y eso es lo que llevarían luego a las estrellas.

La vida política anterior había puesto su máxima utopía en la idea de ciudadanos. En combinar el maleficio de tener que trabajar con la responsabilidad de opinar y elegir, de tanto en tanto, a los soberanos y responsables de la cosa pública. Ya este cambio, centurias antes, había sido revolucionario y había desgarrado milenarias formas de acomodo del poder de la especie. Pero tuvo un límite: solo el político podría estar en el comando de mediar entre particularidad y totalidad, o dicho de otro modo, entre clase social (trabajo) y política (totalidad). Porque sólo el político podría trabajar de político, y en ese acto, emanciparse del trabajo para poder comer. Pero destruidas las bases de la división capitalista del trabajo -expandido el intelecto social y por tanto en disolución la necesidad del trabajo directo-, este equilibrio entre político y ciudadano se rompería. A los nuevos humanos ya no les bastaba con ser “ciudadanos”. Querían ser políticos ellos mismos. Terminar con la representación, que no es otra cosa que aquella división del trabajo, y experimentar directamente el vértigo que saber que la historia no está escrita, ni la de la especie, ni la de ellos mismos. Que no hay amos a quien obedecer, ni dioses a los que seguir. Coherentemente, desde entonces ya no hubo hombres -ni mujeres- de Estado, sino masas de Estado. Y así desaparecieron tanto las masas como el Estado.

El viejo Weber había notado que el problema de la particularidad y la totalidad era la contradicción que hacía de combustible para la ética del político: de la convicción a la responsabilidad. A diferencia del valor, que resolvía ese problema con la alienación de la vida, el político lo encaraba con consciencia. Disolver la alienación del valor no fue otra cosa que hacer de toda la especie humana una fuerza política. Así se acabaron los soberanos y los ciudadanos. Todos se hicieron Príncipes, y entonces ya no hubo más príncipes. Ya no fueron necesarios esos mitos para ocultar los “secretos de Estado”, ni grandes “metarelatos” para romantizar la sucia política alienada de gestión de la escasez, de consignas para movilizar a los pobres del mundo a demandar un poco más de pan, y luego de mentiras para que se contentaran con eso. Todo lo contrario, al terminar con las bases de la división del trabajo, los nuevos humanos fundaron, por primera vez, la política. La autodeterminación material de su propia especie.

Otras especies vivas antes habían experimentado transformaciones revolucionarias: el surgimiento de la reproducción sexual frente a formas asexuadas de reproducción, o el de esas semillas que se las ingeniaban para tener una coraza que, al caer de los árboles, las hacía descender con suavidad hasta el suelo como si fueran un helicóptero. Pues bien, ahora la especie humana sería capaz de tomar aquellos rumbos como decisiones políticas, y cada individuo, por sí, como decisión personal.

Antes, las clases dominantes, apenas pegaron brochazos de conciencia de una historia alienada: tuvieron control, tuvieron el poder, y como dijo algún antepasado de los nuevos humanos, detentaron la dirección del proceso histórico, pero como un domador ataca con látigo a una bestia, o como el personaje de Memento, otra de sus obras fílmicas, que sólo podía controlar su vida tatuándose recuerdos que le eran imposibles como partes orgánicas de sí mismo.

Todas las formas culturales previas quedaron estrechas para comprender a los nuevos seres humanos. No eran proletarios, no eran bases de nada, no eran héroes. No eran pobres. No eran víctimas, como los había visto el jesuitismo. No eran sujetos de dolor. No se definían por pobreza de nada. No carecían de “capital cultural”. El capital, como relación social, no era otra cosa que su propia vitalidad: ellos fueron siempre el pulmón, el cerebro y el corazón de la especie. No estaban en el margen de nada. No entendieron por qué alguien habría de sentir lástima por ellos, ni darles caridad, ni ayudarlos, ni nada. Ni siquiera se sentían como ciudadanos exigiendo derechos.

Por más que trataron, no pudieron los viejos humanos avenidos a clases dominantes inventar un “relato” para que ellos los siguieran y los hicieran soberanos. Ya no habría más de eso. Es que ya los nuevos humanos se dieron cuenta que no tenían que vivir el suplicio del trabajo y contentarse con morir rápido en un hospital público, con “dance and drink and screw because there’s nothing else to do”, como había escrito algún músico humano años antes.

Para la especie humana apareció entonces, por primera vez, el horizonte de la verdadera libertad. El dilema de todo soberano ante la incertidumbre del futuro y el qué hacer, se hizo entonces un dilema general. Una nueva territorialidad para la libertad. El “país desconocido” del que hablara Hamlet y la ciencia ficción reinterpretara como la exploración, se volvió su vecindario. Nació en ese momento la vida como exploración, y murió la vida como reproducción.

La proyección de la especie ya no dependió más del lapso material de la vida biológica. Ésta se hizo un objeto de debate. La derrota de la muerte fue el nacimiento de la vida infinita, el disfrute de cada instante con la eternidad que cobija, y de ella, una nueva experiencia del tiempo por fuera de cómo lo había torcido el valor y sus ritmos, con sus jornadas y la reproducción de la vida una y otra vez como en esa afable comedia humana del Día de la Marmota. Literalmente, un nuevo mundo apareció, y quién se iba a imaginar que sería el arte plástico, y no la música, la forma estética de esta nueva vida. No es que se realizaran las promesas del antiguo liberalismo, es que simplemente surgió una nueva forma de vida. La verdadera existencia, por fuera de la gravedad y ese líquido llamado espacio-tiempo en el que, cuáles peces, habían habitado sin saberlo.

Siguiendo el instinto de esos organismos básicos que abandonaron el océano y se internaron en tierra firme, los nuevos humanos abandonaron el tiempo cronológico del valor, conquistaron la vida eterna y con ello enterraron a la ética y la vieja distinción entre comedia y drama, que no es otra cosa que la distinción entre el sinsentido y la inevitabilidad de la muerte. Así cayó la ética, con la muerte, y también el tiempo como secuencia y reproducción. Al romper con el valor, el espacio-tiempo ya no era un imperativo externo, un apriori de nada, sino sólo un momento, una etapa de su crecimiento como especie, como para esos antiguos organismos de pocas células había sido el océano. El ritmo del planeta y de sus giros en torno al sol dejó de ser el bombo de su vida, de marcar su negra, y los humanos comprendieron entonces que más allá y más acá de aquella realidad aparecía, de verdad, la existencia. Como un filósofo había escrito alguna vez, el espacio-tiempo sería, finalmente, su caverna de la cual escapar. Se lanzaron entonces a vivir en otras dimensiones, a ser parte de la comunidad de la vida en todos esos espacios, y a disfrutar por primera vez de su principal riqueza: su propia vida, allende el tiempo y su antigua cárcel.

No había otra semántica de la que podían apropiarse estos nuevos humanos y su obra, que la de la divinidad. Ya había dicho su principal filósofo que el género humano, del cual surgieron, confundía sus propias potencialidades como cualidades de un ser superior que les caía de encima. Ni ellos estaban debajo como naturaleza, ni sobre la misma como sus amos. Ellos eran la naturaleza, y por medio de su voluntad, comprendieron que la naturaleza ha construido su propia historia. Sería justo que en ese paso civilizatorio, estos nuevos humanos comprendieran que los poderes de la divinidad no son divinos ni les caían de arriba, y que tampoco eran mitos irreales ni “abstracciones”, sino poderes seculares que brotaban de sí mismos. Entonces, sin pedir permiso a ninguna vanguardia, se aprestaron a usarlos. Entendieron que su existencia no tenía una finalidad escrita. Se hicieron entonces más responsables y disciplinados que nunca, más de lo que ninguna policía en la historia pudo lograr jamás. En poder de cada uno la energía para destruir un planeta, el monopolio de la violencia social legítima sería impracticable. No había otra posibilidad de continuar con la vida que la autodeterminación, y el fin de la cesión de poder y soberanía.

Asistimos acá al nacimiento de una nueva forma de vida. Ciertamente, pasarían eones antes de que llevaran su verbo creador a las estrellas. Pero toda historia tiene su inicio, y este fue el de los nuevos humanos. Así murieron los ciudadanos, los obreros, los militantes, las madres y los padres. Así murieron las mujeres y los hombres, los niños y los abuelos.

Y así nacieron, para los eones del porvenir, en las humildes faldas de la cordillera del último continente del tercer planeta… los dioses de carne hueso.

Juan García

Sociólogo e investigador de Santiago, Chile.